Von Dietrich Weinbrenner

Äthiopien spielte in der Vergangenheit auf der Landkarte der Textilproduzenten keine Rolle. Inzwischen sind dort riesige Industrieparks entstanden, die immer weiter wachsen. Zehntausende sind in der Textilindustrie beschäftigt, meist sind es junge Frauen. Der Grund für diesen „Boom“ liegt in der Logik der globalisierten kapitalistischen Wirtschaft: Es wird da produziert, wo es am billigsten ist, wo die Rahmenbedingungen für die Investoren „stimmen“. So gibt es in Äthiopien keinen gesetzlichen Mindestlohn für die Bekleidungsindustrie, Gewerkschaften werden streng von der Regierung beobachtet, sie können nicht wirklich frei agieren.

Dass unter diesem System die Arbeiterinnen und ihre Familien am meisten zu leiden haben, konnte ich im letzten Monat selbst erleben. Ich hatte an einer Reise des Bonner „Exposure- und Dialogprogramm e.V.“ teilgenommen. Diese Programme sind „Fortbildungs- und Dialogangebote zu nachhaltigem und verantwortungsvollem Handeln für Entscheider aus Politik, Wirtschaft, Kirche und Gesellschaft“.

Thema dieses Programms war „Globale Textilproduktion und ‚Gute Arbeit‘“ am Beispiel Äthiopiens.

Ich wohnte einige Tage bei einer neunköpfigen Familie in einem Dorf der Region Mekelle, der Hauptstadt der Provinz Tigray. Sie leben in einem kleinen Gehöft mit drei Zimmern, ohne Strom und ohne Wasser. Die älteste Tochter ist die einzige, die als Näherin ein festes Einkommen hat. Andere Familienmitglieder verdienen als Gelegenheitsarbeiter*innen etwas dazu, einige Tiere, ein kleines Feld und ein Pferdewagen für Transporte bringen ebenfalls kleine Einnahmen.

Billiger als Bangladesch

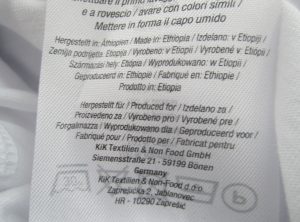

Die Textilfabrik gehört zur DBL-Goup aus Bangladesh, die nun in Äthiopien produzieren lässt, weil die Kosten noch geringer sind als dort. Das Unternehmen wurde 1991 gegründet, Abnehmer sind u. a. H&M, Puma und kik. Nach Aussagen des Unternehmens wird das Thema Unternehmensverantwortung sehr ernst genommen, bei dem neuen Engagement in Äthiopien sollten Fehler, die in Bangladesch gemacht wurden, nicht wiederholt werden. Im Moment sind in der Fabrik 1.500 Arbeiter*innen beschäftigt, in den kommenden Jahren sollen es bis zu 10.000 werden.

Wir gingen frühmorgens eine Stunde zu Fuß zur Fabrik. Danach saß ich während der ganzen Schicht neben der Näherin, konnte ihre Arbeit und den ganzen Produktionsprozess beobachten.

Sie nähte T-Shirts für das deutsche Unternehmen kik zusammen, der Auftrag belief sich auf 85.000 weiße T-Shirts, die in 10,5 Tagen produziert werden sollten, pro Tag also 8000 Teile.

Die Arbeit meiner Gastgeberin beschränkte sich auf das Nähen der beiden Ärmelsäume, die anderen Nähte besorgten ihre Kolleginnen, die in ihrer Linie saßen. Ich wollte herausfinden, wie hoch ihr Lohnanteil an einem T-Shirt ist.

0,38 Cent für die Näherin

Für ihre Arbeit an einem T-Shirt braucht sie ca. 50 Sekunden, d.h. während einer 8-stündigen Schicht schafft sie 576 T-Shirts, in einem Monat sind es 14.400 Stück. Sie verdient 55 Euro pro Monat, die T-Shirts werden im Doppelpack für 5,99 Euro verkauft. Ihr Lohnanteil an einem T-Shirt beträgt demnach 0,38 Cent! Ein konkret durchgerechnetes Beispiel für die in dieser Industrie gezahlten Löhne. Es sind Hungerlöhne, von denen ein Mensch nicht leben kann, geschweige denn eine Familie.

Stundenlang Ärmelnähte nähen, mit großem Tempo, denn das „Soll“ muss von der Linie geschafft werden – ich wurde schon vom Zusehen müde. Später sagte mir einer der Bangladesh – Aufseher, die Arbeiterinnen hier seien viel zu langsam, im Unterschied zu denen in Bangladesh, sie müssten eigentlich doppelt so schnell arbeiten! Schneller! Weniger Fehler! Unvorstellbar für mich.

Die Luft war voller kleinster, nicht wahrnehmbarer Faserteilchen, die erst dann sichtbar wurden, wenn sie als Staub die Nähmaschine bedeckten. Als (unzureichenden) Schutz hatten viele Arbeiterinnen einfache Tücher vor Mund und Nase, andere verzichteten darauf. Besonders stark war die Staubkonzentration, wenn die Maschinen mit Pressluft gesäubert wurden.

Die Luft war voller kleinster, nicht wahrnehmbarer Faserteilchen, die erst dann sichtbar wurden, wenn sie als Staub die Nähmaschine bedeckten. Als (unzureichenden) Schutz hatten viele Arbeiterinnen einfache Tücher vor Mund und Nase, andere verzichteten darauf. Besonders stark war die Staubkonzentration, wenn die Maschinen mit Pressluft gesäubert wurden.

Ich konnte beobachten, wie eine Gruppe von Männern (die Aufsichtspersonen kamen aus Bangladesh) auf eine Arbeiterin einschrieen, die offensichtlich einen Fehler gemacht hatte. Dabei warf einer von ihnen der Arbeiterin ein T-Shirt ins Gesicht.

Der Traum meiner Gastgeberin: ein eigener Laden

Nach Feierabend gingen wir ins Dorf zurück. Als wir ankamen, dunkelte es schon. Wenn es bald wie geplant zwei Schichten geben wird, müssen die Arbeiterinnen die langen Wege z. T. in völliger Dunkelheit gehen, bei allen Gefährdungen, die damit verbunden sind.

Mir wurde wieder klar, dass man in einer Fabrik nur einen kleinen Teil der Wahrheit sieht. Man sieht nicht den Lohn, nicht die 12-Stunden-Schichten / Überstunden (erzwungen? unbezahlt?), nicht die (sexuellen) Übergriffe, nicht die Auswirkungen auf die Gesundheit, nicht die langen Wege zur Arbeit und nach Hause.

Das Fabrikgelände soll weiter ausgebaut werden, die Rohbauten stehen schon. Dann soll hier auch gesponnen, gewebt und gefärbt werden. Das bedeutet auch: erheblich mehr Wasserverbrauch, während die Dorfbewohner*innen sich an der einzigen Wasserstelle anstellen müssen, die verschlossen ist und nur zu bestimmten Zeiten geöffnet wird.

Der Traum meiner Gastgeberin: ein eigener Laden, in dem sie Textilien mit traditionellen Motiven verkauft. Sie hat schon eine Ausbildung als Modedesignerin, sie geht (nach dieser schweren Arbeit!) noch in eine Abendschule, um Englisch zu lernen. Doch ihr fehlt das Grundkapital, um einen Kredit für einen solchen Laden zu bekommen. Sie sieht ihre Arbeit als Näherin als einen Übergang.